******************

수입대체 산업화

[ 輸入代替 産業化 , Import Substitution Industrialization ]

제3세계 국가들이 국내시장 판매를 목적으로 제조업 상품을 생산하는데 초점을 두는 내부지향적 산업화를 추진하는 경제발전 전략이다.

제3세계 국가들은 식민시대에 식민열강이 제시하는 바에 따라 원료와 자원수출, 공산품 수입을 위주로 하는 무역 패턴을 지향해야만 했고 이러한 식민시대의 유산은 식민지의 해방이 이루어진 후에도 기존의 산업과 무역구조를 해체하는데 상당한 어려움을 낳게 한다.

이러한 질곡에서 벗어나는 노력의 일환으로 1930년대 초부터 라틴아메리카를 중심으로 많은 제3세계 국가들이 수입 대체 산업화(ISI) 전략을 바탕으로 실질적인 제조업 부문을 개발하기 시작한다.

30년대에서 40년대의 기간은 세계대공황으로 전통적인 수출시장이 위축되고, 2차 대전으로 선진 공업국으로부터의 소비재 흐름이 중단되던 때였다. 이에 따라 라틴아메리카 국가들은 자족경제의 확대와 국내산업화를 추구하게 되는 것이다.

2차 대전 직후 개발도상국의 기업은 대부분 규모가 영세하고 경험이 부족한 상태였기 때문에 선진공업국의 수출업체들과 직접 경쟁하기 어려운 상황이었다.

개발도상국 정부들은 유치산업을 육성하고, 수입재를 국산품으로 대체하기 위해 외국과의 경쟁을 차단할 보호장벽을 강화하기 시작했다.

먼저 보호의 대상이 된 산업은 상대적으로 기술적 장벽이 낮고 자본소요 규모가 작았던 소비재 산업이었다. 소비재산업 부문의 공기업과 공기업의 민영화를 통해 등장한 신생 민간기업의 경우 보호관세 외에도 각종 보조금과 수입원료 구매를 위한 외환확보상의 특혜 등 다양한 형태의 국가지원을 향유하였다.

국내산업이 적합한 지식이나 자본을 보유하지 못한 분야에는 선진국의 다국적기업이 수출보다는 개도국 국내에 생산기지를 건설하였다.

ISI와 관련하여 여러 가지 정책이 시행되었다. 개발도상국의 통화는 지속적으로 과대 평가되었다. 이는 수입대체산업을 위한 석유, 원자재, 자본재 등 주요 수입 투입재의 가격을 낮추는 역할을 하게 된다.

수입대체 산업이 생산한 소비재에 대한 국내시장을 활성화하기 위하여 임금인상이 허용되고 사회 복지 지출이 증가되기도 하였다.

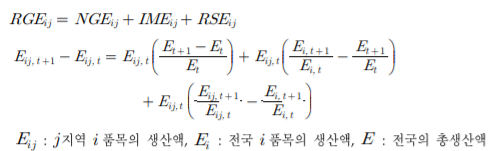

수입대체 산업에의 투입요소 구매를 위한 외환의 확보를 위하여 상업작물의 수출이 중시되었음에도 불구하고 대체로 농업부문은 축소되면서 투자가 농업에서 제조업으로 이전되고 잉여 노동력이 농촌에서 도시지역으로 공급되었다.

1950년대까지 라틴아메리카 및 다른 개발 도상국이 괄목할만한 경제성장과 산업화를 달성하게 했던 ISI는 1960년대 들면서 전략에 내재하던 모순적인 요소 때문에 역동성을 상실하기 시작하였다.

소비재 부문의 국내시장의 한계로 성장잠재력이 감퇴하면서 정부는 자본재나 철강 등의 중화학공업의 발달을 추진하는 것을 내용으로 하는 심화된 ISI("deepening" of ISI)를 추구하기 시작했다.

이러한 자본집약적 산업에 대한 투자는 거대한 자본과 세련된 기술을 필요로 하는 것으로 대규모의 해외 차관이나 재정 지출을 요구하는 것이었다.

더구나 많은 국가에서 이러한 재화에 대한 국내시장의 수요가 작았기 때문에 효율적인 규모의 경제를 실현할 수 없어 높은 수준의 상품가격과 거액의 정부 보조금을 초래하였다.

ISI전략으로 많은 기업들이 보호주의에 의존하게 되어 보호장벽 유지를 위하여 로비활동을 하는 반면, 혁신을 통한 효율성 개선의 유인이 없고 독점가격을 부과하는 상태가 지속되었다.

또한 재정금융상의 문제에 직면하였는데 정부의 산업보조와 사회복지 지출 증대는 대규모의 재정적자를 야기하였고, 해외차관, 다국적기업의 이윤 환수, 통화 고평가에 따른 수출위축 등은 국제수지 적자와 외채의 증가를 가져 왔으며, 임금상승, 재정적자, 수입대체산업의 높은 가격수준은 심각한 인플레 압력을 초래하였다.

이에 따라 라틴아메리카와 여타 개발도상국의 ISI전략이 경제개발 초기에 급격한 산업화를 자극했던 중요한 역할을 했음에도 불구하고 최근에는 이 전략에 내재하는 경직성과 비효율성으로 경제의 성장과 발전을 방해하고 있는 것으로 평가되고 있다.

[네이버 지식백과] 수입대체 산업화 [輸入代替 産業化, Import Substitution Industrialization] (경제학사전, 2011. 3. 9., 박은태)

수출주도 산업화

[ 輸出主導 産業化 , Export-led Industrialization ]

개발도상국이 국내시장의 구매력이 부족한 상황에서 수출을 확대함으로써 규모의 경제를 활용한 산업화를 달성하는 것을 핵심으로 하는 경제발전전략이다.

수출주도 산업화전략(ELI ; Export-led Industrialization)은 선진국 시장 수출을 위한 생산을 중심으로 전개되며 동아시아 신흥산업국가(Newly Industrializing Countries)들은 경제개발 초가의 단기간 동안 수입대체 산업화(ISI ; Import Substitution Industrialization) 전략에서 수출주도전략으로 신속히 이행하여 산업의 국제경쟁력을 확보함으로써 성공적인 경제발전을 이룩한 것으로 평가되고 있다.

라틴아메리카와 여타 개발도상국의 ISI전략이 시간이 지남에 따라 오히려 경제의 성장과 발전을 방해하고 있다고 평가됨에 따라 ELI전략이 개도국 경제발전에 막대한 긍정적 효과를 가져 온 대안적 전략으로 부각된 것이다.

ISI가 내수를 중점으로 폭넓은 산업기반과 상대적으로 자족적인 산업경제의 건설에 목적을 두는 전략이라면 ELI는 세계시장을 대상으로 제조업 제품 생산에 중점을 두면서 비교우위를 가진 상품에 특화하고 다른 상품은 저가의 수입재에 시장을 개방하는 전략이다.

성공적인 ELI의 사례는 동아시아에서 찾아 볼 수 있다. 동아시아의 개발 도상국 중선두에 섰던 그룹은 한국, 대만, 싱가포르, 홍콩이다.

대만은 지난 40여년 동안 연평균 8% 이상의 실질 GNP성장을 이룩해 왔고 1960년대 후반 단 한번 실업률이 2%를 기록한 것을 제외하면 1988년까지 실업률이 1%대를 유지하였다. 한국의 경우에도 일인당 실질 GNP가 60년대 초반 이후 연평균 8% 이상 성장하였고 실업률은 지난 25년 이상 2~4%를 유지하고 있다.

한국은 단순노동집약업종으로 산업화를 시작했으나 지금은 산업구조 고도화가 성공적으로 진전되어 세계 최대의 조선국이자 주요반도체 생산국이 되었으며, 자동차산업도 1993년 40% 이상의 수출 신장을 보이는 등 역동성을 유지하고 있다.

많은 라틴아메리카 국가들의 경우에 급격한 경제성장이 소득과 부의 분배에 있어 심각한 불평등을 동반한 현상을 한국, 대만, 싱가포르, 홍콩 등 동아시아 NICs 국가들은 회피할 수 있었다.

대만의 경우 1980년대 소득분배의 형평성이 다소 떨어지긴 했지만, 일반적인 기준과 비교하여 높은 형평성을 유지하고 있다. 한국은 소득 분배에 있어 상위 10% 소득이 하위 20% 소득의 3.7배 정도로 비교적 균등한 편이다.

대만과 한국의 경제발전 전략은 급속한 수출증대와 국제무역특화에 기초를 두고 있다.

한국의 경우 세계 12위 교역국가이며 교역량은 GNP의 1/2수준에 이르고 대만은 지난 수 년간 무역흑자가 지속되었고 1995년 외환보유고가 900억 달러에 이르렀다. 1950년과 1991년 사이 대만의 수출성장률은 평균 21%이었고, 한국의 경우는 평균 27% 이상을 기록하였다. 한국과 대만, 그리고 홍콩과 싱가포르은 1990년 개발도상국 공산품 수출의 60% 이상을 차지했다.

일련의 수출주도형 국가들이 동아시아의 네 마리의 용들에 의해 개척된 루트를 따르기 시작했다. 1980~1992년 세계 무역성장은 평균 5%에 그쳤으나 말레이시아 수출은 연평균 11.3%, 태국 수출은 연평균 14.7% 이상의 성장을 보였다. 인도네시아는 전자산업생산은 지난 15년 동안 18배가 증가했고, 1965년 이후 경제성장률은 연평균 7%에 이르렀다.

이러한 동아시아 NICs의 성공은 새로운 도전율 수반하였다. 한국의 임금률은 민주화로 이어지던 1987년~1990년 사이 두 배로 증가했고 대만의 임금 역시 1986년~1990년 사이 40% 이상의 상승추세를 보였다.

이에 따라 한국과 대만은 저임금 구조를 바탕으로 급성장하는 동남 아시아국가부터 강한 위협을 받게 되었다. 이 같은 상황 하에서 동아시아 NICs는 첨단기술산업과 정보서비스산업을 육성하여 대응하고 있다. 90년대 중반 현재 대만은 세계 컴퓨터 설비의 3대 생산국이 되었고 저임금산업을 인접국으로 이전시키고 있다.

대만은 1988년~1989년 사이 중국, 인도네시아, 말레이시아, 타이로 50억 달러의 이상의 자본을 투자했다. 한국 역시 해외투자가 1994년~1995년 사이에 두 배로 증가했다.

한국과 대만은 정부의 경제개입과 중상주의적 무역 정책을 축소하고 있다. 1986년~1990년 사이 대만내의 평균관세는 28%에서 10%로 줄어들었고, 한국에서는 24%에서 13%로 줄어들었다.

한국정부는 해외투자 규제완화, 사회복지지출 확대, 경제력집중 완화를 위한 중소기업 여신의 확대, 해외 통화에 대한 원화의 평가절상 허용 등을 시행하였다.

동아시아 NICs의 성공에는 공통된 요소들이 있다.

한국과 대만은 50년대 미국의 대규모 원조를 받았고, 2차 대전 이후 광범위한 토지개혁을 단행하여 보수적 토지소유 엘리트의 정치 경제적 힘을 붕괴시켰다. 노동조합의 정치적 영향력이 약했고 중앙집권적 권위주의 정부체제에 의해 통치되었다.

한국과 대만은 ELI로 전환하기 이전 단기간 ISI 단계를 거쳤다. 양국은 유망산업 육성을 위하여 조세유인, 보조금, 여신, 규제정책을 수행하는 숙련된 행정관료를 경제부처에 보유하고 있었고 국가의 산업정책은 기술력의 향상을 통한 산업발전을 일관성 있게 추구하는 한편 외국인 직접투자도 주의 깊게 관리하였다.

싱가포르과 홍콩은 금융과 마케팅 중심지로 출발했다. 이들 두 국가 역시 비민주적 정치체제와 무기력한 노동조합이 있었다. 이들 네 국가는 공통적으로 높은 수준의 국내 저축과 투자를 나타내고 있다. 일본을 제외하고 동아시아 전체 저축률은 90년대 초반 36%에 이르는데 이는 라틴아메리카의 2배가 넘는 수치이다.

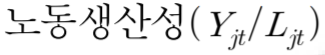

라틴아메리카 국가들이 교육자원을 대학이상의 교육(higher education)에 중점을 두어 투입한 데 대하여 동아시아 국가들은 양질의 기초교육(primary education)에 중점을 두고 지식, 기술의 확산을 유도했는데 노동생산성 증가와 형평성 증대에 많은 영향을 주었다.

세계은행 등 개발기구들은 제 3세계 국가에 대하여 NICs의 성공적인 경제발전모델을 권장하고 있지만 동아시아의 산업화 모델을 이들 국가에까지 무리 없이 일반화시킬 수 있을지에 대해서는 의문이 따른다.

세계은행과 많은 전문가들이 신자유주의적 ELI를 제 3세계 발전전략으로 제안하고 있는데, 동아시아 NICs들이 경제발전 초기단계에서 추구했던 중상주의 전략과는 미묘하지만 매우 중요한 차이가 있다.

동아시아와 라틴아메리카는 전자의 공업생산이 해외시장을 지향하였고 후자의 공업생산은 국내 수요를 지향했다는 차이에도 불구하고 경제발전과정에서 양자 모두 광범위한 정부통제가 이루어졌다.

새로운 ELI 지지자들은 최근까지 계속되고 있는 정부의 경제개입은 무시하거나 거부하지만, 동아시아국가들의 수출지향성을 수용한다. 현재 많은 제 3세계국가들이 추구하는 신자유주의적 ELI가 초기 ELI의 중상주의 전략의 성과와 비교하여 어떤 결과를 얻을지는 아직 알 수 없다.

한국과 대만의 성공이 역사적 발전 단계상 고유한 특징들과 관련되어 있는 것이 중요하다. 이 특징들은 강력한 권위주의적 정부, 유능한 관료제의 발달, 지주계급의 취약성, 그리고 낮은 수준의 노동 이동성을 말한다.

산업화 초기에 미국으로부터 군사적 보호뿐만 아니라 중요한 경제적 원조라는 특별한 편익을 누렸다. 역사적 타이밍 또한 중요하다. 동아시아 NICs는 대부분의 다른 제 3세계 국가들이 내부지향적 전략을 추구하고 있을 때 ELI를 채택했다. 당시 주요시장인 선진국경제는 무역장벽을 낮게 유지하면서, 활발한 성장을 하고 있었다. 낮은 임금의 노동력으로 생산된 제조업 상품으로 선진국시장을 타깃으로 하는 전략은 성공을 위한 조건을 갖추고 있었다.

그러나 오늘날은 많은 제 3세계 국가들이 같은 선진국시장에 상품을 공급하기 위해 경쟁하고 있는 반면, 선진국 수요의 성장은 둔화되고 있다.

한국이나 대만과 같은 나라들의 경제발전모델을 추구하는 나라들은 동아시아에서의 급속한 공업화가 가져온 부정적인 결과를 충분히 고려해야 한다. 예를 들어 한국의 성장은 심각한 환경오염과 인프라의 부실을 초래하였다.

또한 한국과 대만이 최근 들어 민주주의로 이행해 가고 있지만 동아시아 NICs는 전통적으로 정치적인 반대세력을 탄압하고 노동권을 제한하는 억압적인 권위주의 정권을 특징으로 하고 있었다.

[네이버 지식백과] 수출주도 산업화 [輸出主導 産業化, Export-led Industrialization] (경제학사전, 2011. 3. 9., 박은태)

원조의 딜레마

[ foreign aid dilemma ]

요약 좋은 의도로 제공한 원조가 반드시 좋은 결과를 가져오는 것은 아니라는 의미.

부유한 선진국이 개발도상국의 경제발전을 돕기 위하여 무상으로 또는 매우 낮은 금리로 금전을 공여하거나 경제개발이나 사회개발에 필요한 전문적 지식을 전수하는 행위를 해외원조(海外援助)라고 한다.

원조는 개발도상국의 빈곤을 퇴치하고 종국적으로는 자력으로 경제성장을 이룰 수 있는 토대를 마련하는 것을 목표로 하며, 원조를 제공하는 나라를 공여국(供與國), 원조를 받는 국가는 수원국(受援國)이라고 한다.

해외원조가 수원국 경제에 긍정적인 효과를 가져오기도 하지만, 오히려 개발원조와 경제성장 간에는 인과 관계가 뚜렷하지 않으며 심지어 부정적인 역할을 하기도 한다는 연구결과들이 등장한 바 있는데, 이것이 바로 '원조의 딜레마'이며, 좋은 의도로 제공한 원조가 반드시 좋은 결과를 낳지는 않는다는 것을 의미한다.

잠비아 태생의 경제학자인 담비사 모요(Dambisa Moyo, 1969~)는 2009년 그의 저서 《죽은 원조(Dead aid)》를 통해 대부분의 개발도상국에게 제공되는 정치적·경제적·인도주의적 원조 때문에 오히려 아프리카 국가들이 더 빈곤해진다고 주장하며, 죽음을 부르는 원조를 중단하라고 국제사회에 요구하였다.

모요는 원조기관에서 아프리카 국가들에게 무상 또는 싼 값으로 각종 물품이 제공되면서 수원국의 창업가 정신을 해치고 오히려 연관산업이 경쟁력을 잃게 되는 경우가 발생한다고 하였다.

일례로 말라리아 감염을 예방하기 위해 모기장이 무상으로 지원되었지만 결과적으로 아프리카 현지의 모기장 기업이 파산하게 되었다는 것이다.

또한, 수원국 정부에게 현금의 형태로 제공된 원조가 부패한 독재자와 그 추종자들에 의해 개인적으로 유용되거나, 해외원조와 관련된 이권을 차지하기 위한 정치적 갈등 또는 부정부패를 낳는다고 지적하였다.

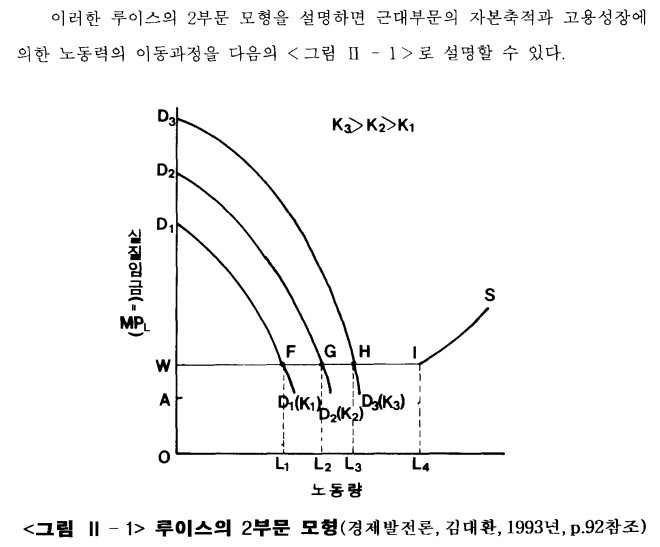

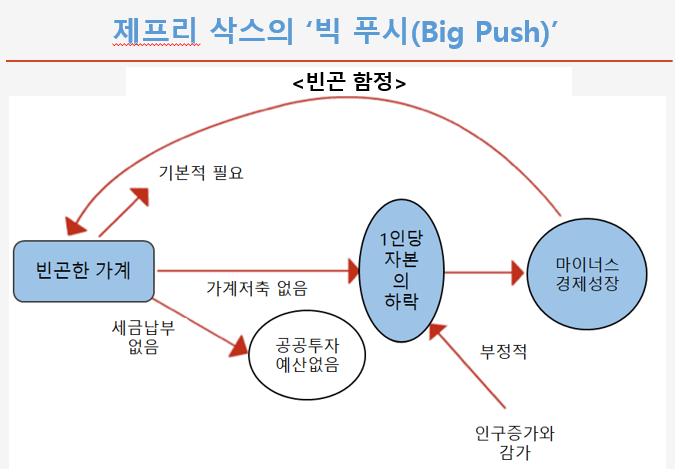

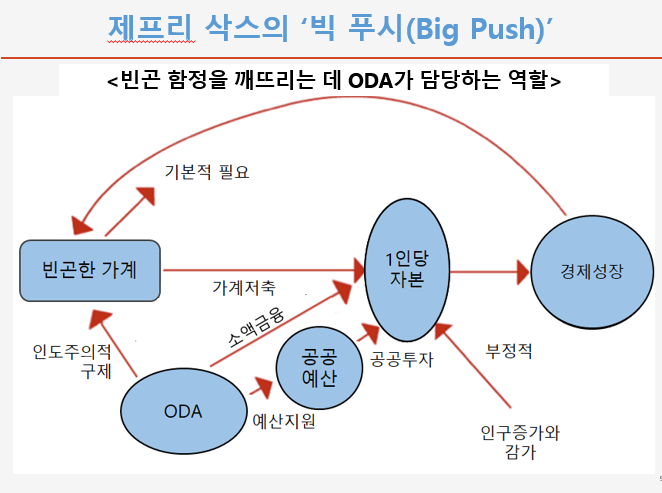

한편, 제프리 삭스(Jeffrey D. Sachs, 1954~)를 포함한 일부 개발경제학자들은 원조가 개발도상국의 경제발전에 해악을 끼친다는 주장에 반론을 펼친다. 그들은 경제적으로 가장 취약한 국가가 이른바 '빈곤의 덫(poverty trap)'을 벗어나기 위해서는 경제성장의 첫번째 단계에서 해외원조의 역할이 매우 중요하다고 주장한다.

[네이버 지식백과] 원조의 딜레마 [foreign aid dilemma] (두산백과)