인플레이션 감축법(IRA)에 대해서 경제뉴스와 시사방송들을 통해 끊임없이 접하면서도, 상세한 배경과 내용에 대해서는 알지 못한체, 미국의 자국우선주의적인 정책인 것으로만 생각하다 인플레이션 감축이라는 정책 이름 아래에 생각보다 다양한 영역을 다루고 있다는 생각이 들었다.

특히 우리 기업들에게 끼치는 영향들에 대해 파악하고, 유럽연합과 같이 국제적 시류를 함께하는 정책이라는 점에서 제대로 정리를 한번 해보고자 했다. 내용이 방대해서 세부적인 사항을 다 살펴보진 못했지만 대략적으로 필수적 사항들만 발췌해 보았다.

느낌점은 내가 개인적으로 미국이라는 나라에 살고 싶어하진 않지만, 역시 선진국은 선진국이구나라는 생각이 들 정도로 선제적이면서도 강대국이자 패권국이라는 지위를 이용해서 거침없는 행보를 보이고 있다는 점이다. 문제를 삼고 싶지만 문제를 삼기 어려운 전 세계적인 공통적인 이슈이자 주권국으로써 할 수 밖에 없는 것들이기에 지적하기 애매한 것들 말이다.

에너지 안보, 기후변화, 재정, 의료보건 등 대외경제정책이면서도 미국의 사회적 복지 그리고 내수를 활성화 하는 전략이 함께 공존한다는 점에서 똘똘한 정책이자 다른 나라 입장에서는 분하리만큼 다소 영악하고 얄미운 느낌인 것 같다. 현실정치에서 이런 분함은 먹힐 리 없으니, 결국 우리는 그걸 똑똑하게 이용해야 하고 시류에 따라가기에 급급한 모습이 아니라 병행적이면서도 조금 더 앞서 나가야 할 수 밖에 없다. (그치만 지금 상태로는 ㅎㅎㅎㅎㅎ)

우리 삶에 가장 큰 영향을 끼치는 차원에서 미국 현정부에서 가장 심혈을 기울이고 있는 인플레이션 감축법에 대해 공부하는 것은 나와 같이 직업적으로 관련된 사람들 뿐만 아니라, 개인의 삶 차원에서도 기업투자, 재테크, 경제 등에서 필수적으로 알아두는 것을 좋을 것 같다는 생각이다.

「인플레이션 감축법(Inflation Reduction Act, 이하 IRA)」은 바이든 정부 초기부터 추진하던 「더 나은 재건 법(Build Back Better Act, 이하 BBBA)」의 축소 수정 법안

BBBA는 과다한 지출규모(3.5조 달러)에 대한 반대로 의회 통과가 어려워 7,370억 달러 규모로 축소되어 IRA의 형태로 의회 통과

・ 세수 확대와 가계 지출 부담 축소->물가 안정화를 도모

에너지 안보 및 기후변화, 의료보건 접근성 제고, 적극적 세무 집행 등의 내용

기후변화 대응 관련 미국 역사상 가장 큰 규모의 지출을 계획, 법안의 총투자 내용 중 에너지 안보 및 기후변화 대응 관련 지출이 80%

처방 의약품 가격 인하, 보건비용 부담 완화, 제약업계의 영향력 견제 등을 통한 의료보건 비용 절감과 접근성 제고

・ 조세 공정성 증대 및 적극적인 세무 집행을 통한 재원 마련과 재정적자 감축

법안 재원 마련을 위하여 연간 수익 10억 달러 이상인 기업에 15%의 최저 법인세를 부과하고, 대기업들의 자기주식 취득에 대해 1%의 개별소비세를 부과하여 10년간 7,370억 달러 규모의 추가 세수 확보를 계획

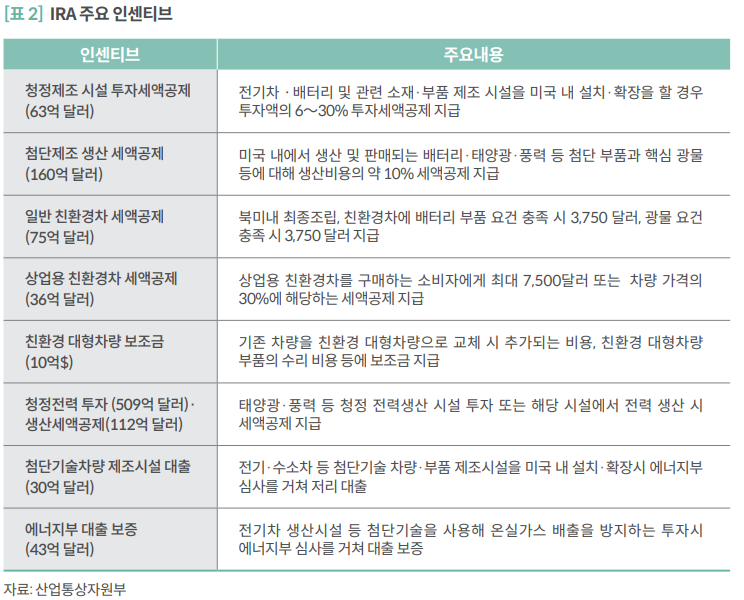

IRA는 기후변화 대응 및 청정산업 인프라 확충을 위하여 첨단, 청정분야 산업군에 대한 광범위한 생산 및 투자 촉진 방안을 포함

・ 미국 내 생산설비를 갖춘 국내 태양광 업체에 대한 세제 혜택을 통한 가격경쟁력 제고를 기대할 수 있음

・ 에너지저장장치(ESS)와 같은 에너지원 생산 기업 또한 세제 혜택을 기대할 수 있음

‑ 국내 기업의 배터리 핵심 소재의 중국 의존도는 80%를 넘어선 수준

・ 무역협회에 따르면 2022년 1~7월 배터리의 핵심 소재인 산화리튬·수산화리튬, 코발트는 80% 이상, 천연흑연은 90%에 육박하는 수준을 중국에서 수입

IRA는 배터리 관련하여 국산 친환경 자동차의 세액공제(신차 대당 최대 7,500 달러, 중고차 4,000달러)에 영향을 미침

・ 세액공제 혜택을 받기 위해서는 미국 친환경 자동차는 최종적으로 미국 내에서 조립되어야 함

・ 이에 더하여 미국 내에서 생산된 친환경 자동차 중에서 ①탑재된 배터리의 핵심 광물 40% 이상이 미국 또는 미국과의 자유무역협정이 발효된 국가에서 채굴, ②탑재된 배터리 부품의 50% 이상 북미에서 생산된 것이라는 조건을 충족시켜야 함

・ 국내 배터리 업체들은 미국 현지 생산 시설 증설과 함께 국내외 소재 업체와의 협업을 강화하고 친환경 자동차용 배터리의 중국산 소재 국산화를 추진 ・추가적인 소재 수입을 줄이기 위한 폐배터리 추출 광물의 재활용 필요

‑ 유럽연합(EU)도 IRA와 유사한 「원자재법(Critical Raw Materials Act)」을 추진 중

・ 배터리 생산에 필요한 희토류와 같은 주요 광물에 대한 중국 의존도를 낮추고, 유럽 및 동맹국 내 생산을 지원하는 법안으로 인플레이션감축법(IRA)과 유사

・ EU는 이와 별개로, 유럽에서 생산·판매하는 전기차 배터리의 원재료 출처를 공개하는 '배터리 여권제'도 2026년부터 시행할 계획

핵심 부품과 원자재의 수입원에 대한 다변화는 한번에 이뤄질 수 있는 것이 아니라는 점을 생각한다면, 모든 영역에서 이를 주의하고 50%이상이 넘어가는 순간부터는 경계할 필요가 있지 않을까 싶은 생각. 특히 국제사회에서 우호적이지 못한 그룹에 해당하는 국가들이라면 더욱이. 특히 무역시장에 의존해야만 하는 경제구조를 가진 한국은 더욱 더 그래야 할 듯.

美 인플레이션 감축법(IRA) 내용과 정책적 시사점 / KIAT 산업기술정책센터 정책기획실(’22.10.6)

- (법령 구조) IRA는 보건(Heathcare), 청정 에너지(Cean Energy), 조세(Taxes) 등으로 구성

∙ (보건) 처방 의약품의 가격 인하, 보건 비용 부담 완화, 제약 업계의 영향력 견제 등의 내용으로

* ‘건강보험개혁법’(Affordable Care Act, ACA. ‘오바마 케어’) 연장, 환자 부담금 상한선(2천 달러) 설정, 인플레이션에 따른 특정 의약품 가격 인상 제한 및 제약회사와의 직접 협상 등

∙ (청정 에너지) 에너지 비용 감소, 청정에너지경제 구축, 환경오염 감소 등이 주요 목표

* (에너지 안보) 태양광 패널·풍력터빈·배터리 및 중요 광물 가공의 리쇼어링 생산 세액공제, 청정기술 제조 건설 투자 세액공제, 신규 청정에너지 차량 제조시설 건설 대출 및 기존 시설 재정비 보조금

* (탈탄소화 경제) 청정에너지 전환 보조금 및 대출, 지역 사회 청정기술 지원, 청정 전력원/에너지저장/청정 연료 차량 세액공제, 가정용 열펌프·태양광·전기 냉난방공조시스템(HVAC) 소비자 세액공제, 미국산 전기·대체에너지 차량 세액공제

∙ (조세) 조세법의 공정화와 재정적자 감축의 목표 설정

* ‘대체 최저법인세’(3년간 연평균 수익 10억 달러 이상의 초대형 기업에 대한 15% 최저 법인세율 부과), 기업의 자사주를 매입(buyback) 금액의 1% 소비세 부과

(IRA의 의미) 미국의 IRA는 인플레이션 감축 보다는 에너지 안보 차원에서 미국 중심의 글로벌 공급망 재편이 중심

- (미국 내 생산) IRA 수혜 여부는 ‘미국 내 생산’ 여부에 좌우될 수밖에 없으므로 미국 또는 미국과의 FTA 체결국에 생산 시설을 구축해야 함

- (중국 견제) IRA가 중국을 명시하지 않았지만, 중국을 ‘우려 외국 대상(Foreign entity of concern)’으로 표현함으로써 중국을 견제

∙ (미국의 지위 유지) 중국의 저렴한 생산비용으로 성장했던 미국이 중국을 견제하기 위해 글로벌 공급망을 재편하여 미국의 중국 의존도는 낮추고 미국의 영향력은 확대

* 전세계적으로 탄소중립으로 전환하는 시점에서 계속해서 제조 공정이 중국에 집중될 경우, 중국이 자원과 제조를 경제안보에 사용할 가능성이 증대

- (WTO, FT협정) IRA은 WTO 협정과 한미 FTA 내 통상규범의 위반 소지*가 있지만 최근 미국은 ‘환경보호’와 같이 일반적 예외로 인정될 수 있는 정책목적을 국제통상규범 위반의 정당화 사유로 활용

* 세액공제를 포함한 일부 자금 지원 조항들의 경우, 국제통상체제에서 원칙적으로 금지하고 있는 ‘보 조금’으로 작용할 소지가 있으며, 또한 ‘미국 내 생산’에 대해서만 세액공제를 지급하는 경우 ‘내국민 대우 원칙’ 위반 가능성도 존재(법률신문 ’22.9.5)