학습자료 | KDI 경제정보센터

다양하고 차별화된 경제교육 콘텐츠를 제공합니다.

eiec.kdi.re.kr

외부성과 시장실패

외부성도 시장에서 자원이 효율적으로 배분되지 못하게 만드는 시장실패의 원인이 된다.

외부성(externality)이란 어떤 시장 참여자의 경제적 행위가 사람들에게 의도하지 않은 편익이나 손해를 가져다주는 데도, 아무런 대가를 받지도, 지불하지도 않는 현상을 말한다. 아무런 대가를 받지도 지불하지도 않는 다는 것은 가격이 완벽히 작동하지 않는 것이다.

이때 손해를 가져다주는 경우 부정적 외부성(외부불경제, 음의 외부성)이 발생했다고 하며, 편익을 가져다주는 경우 긍정적 외부성(외부경제, 양의 외부성)이 발생했다고 한다.

우리 집에서 밝힌 외등이 어두운 골목길을 비추게 되면 골목길을 다니는 사람들은 비용을 지불하지 않고도 안전하게 밤길을 갈 수 있다. 소음과 악취를 뿜어내는 화학공장이 있다면 공장 주변에 사는 사람들은 많은 피해를 보게 된다.

전자의 경우 의도하지 않은 편익(외부경제)을, 후자의 경우 피해(외부불경제)를 유발한 것으로 볼 수 있으며 양자의 경우 모두 대가를 주고받지 않았기에 외부성으로 볼 수 있다.

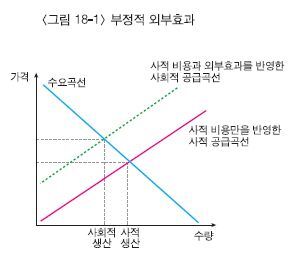

부정적 외부성과 과다생산

법적으로 아무런 책임을 지우지 않았다면 화학공장 사장은 자신의 돈을 들여가면서 생산과정에서 배출되는 오염물질을 스스로 정화할 이유가 없다. 배출된 오염물질은 사회라는 차원에서 본다면 환경오염이라는 비용을 유발하고 있지만, 환경은 생산자의 소유물이 아니기 때문에 환경오염은 생산자의 고려사항이 아니다.

그러나 생산자가 환경오염을 자신의 피해 또는 비용으로 인식한다면 그렇지 않은 경우보다 생산량을 줄여서 피해를 줄일 것이다. 혹은 오염물질 정화 시스템을 갖출 수도 있는데, 이는 생산단가 상승으로 이어지기 때문에 정화 시스템을 갖추기 전보다 생산을 줄이는 요인이 된다.

결론적으로 생산자가 부정적 외부성을 자신의 비용으로 인식한다면 공급이 줄어 사회적으로 가장 적정한 생산이 이뤄질 수 있다. 즉, 부정적외부성이 있는 경우 생산은 사회의 최적 수준보다 과다하게 이뤄지는 것이다.

* 블로그 주인백 ; "사회의 최적수준(환경오염이라는 부정적 외부성이 없는 경우)보다 과다하게 생산(환경오염이라는 비용을 추가적으로 계속 발생시키기 때문)이 이뤄진다"는 것의 의미는 아래에서 설명되는 사회 전체가 부담하는 비용이 증가하기 때문인 것으로 이해되는데...맞나요? ㅎ)

이를 사적비용과 사회적비용으로 나누어 다시 설명해보자.

생산 과정에서 투입된 요소 등의 비용은 생산자가 부담하는 사적비용이다. 그러나 생산과정에서 의도하지 않게 유발되는 환경오염(부정적 외부성)의 피해는 생산자 입장에서 비용은 아니지만 사회적 관점에서 비용이라고 볼 수 있다.

따라서 사회 전체가 부담하는 비용은‘ 생산자의 사적비용 + 부정적 외부성에 따른 비용’이 된다. 만약 생산자가 부정적 외부성에 따른 비용을 고려해서 생산했다면 생산량이 줄어들었을 것이다. 이것은 환경오염과 같은 부정적 외부성 있는 경우 과다생산이 발생하는 것을 보여준다.

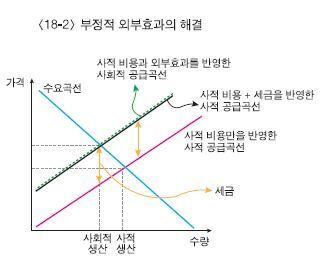

과다생산의 해결

과다생산의 문제는 생산을 줄이도록 유도함으로써 가능하다. 정부가 나서 사회적 비용을 고려한 최적 생산량을 계산한 뒤에 생산자에게 부정적 외부성 대해 세금과 같은 비용을 부담하도록 하면 기업의 공급이 줄어들면서 사회의 최적 생산량에 도달할 수 있다. 최적 오염물질배출수준을 정해 놓고 그 이상 오염이 발생하지 않도록 규제하는 것이나, 각 기업에게 오염배출권을 거래하도록 하는 방안도 있다.

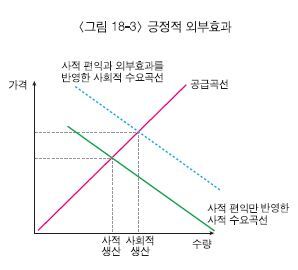

긍정적 외부성과 과소생산

자녀의 밤길을 걱정하는 한 아버지가 대문에 2개의 외등을 설치했다. 외등의 설치로 집 앞을 걷는 모든 사람들이 외등의 편익을 보고 있다. 그렇다고 사람들이 아버지에게 통행료를 지불하거나 고맙다는 인사를 건네는 것도 아니다.

그냥 무심히 “어, 밝으니까 좋은데?”하며 지나갈 뿐이다. 그리고 한편으로 “더 밝아도 좋은데. 주위에 몇 개만 더 설치하지!”라고 생각할 것이다. 이 사례는 긍정적 외부성으로 재화와 서비스가 과소공급되는 상황을 묘사한 것이다.

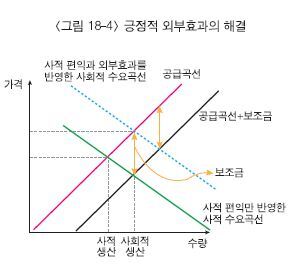

아버지가 외등을 설치할 때는 자녀의 편익만을 고려해서 2개를 설치했지만, 외등 설치로 발생하는 사회적 편익을 고려했다면 더 많은, 더 밝은 6개의 외등을 설치했을 것이다. 사회적 수요곡선은 사적 수요곡선보다 위에 위치하고 <그림 18-3>와 같이 긍정적 외부성이 있는 경우 사회 최적보다 과소생산된다.

과소생산의 해결

과소생산의 문제는 생산을 늘리도록 유도함으로써 가능하다. 정부가 나서 사회적 편익을 고려한 최적생산량을 계산한 뒤에 생산자에게 긍정적 외부성 대해 보조금이나 세금보조와 같은 형태의 비용부담을 해준다면 공급이 늘어나면서 사회의 최적 생산량에 도달할 수 있다.

집단행동의 논리 - 위키백과, 우리 모두의 백과사전

《집단 행동의 논리: 공공재와 집단 이론》은 1965년에 출판된 맨슈어 올슨의 책이다. 공공선택의 정치학 및 경제학 이론 을 발전시킨다. 그 중심 논거는 집단이 커질수록 더 강해지는 무임승차

ko.wikipedia.org

《집단 행동의 논리: 공공재와 집단 이론》은 1965년에 출판된 맨슈어 올슨의 책이다. 공공선택의 정치학 및 경제학 이론 을 발전시킨다. 그 중심 논거는 집단이 커질수록 더 강해지는 무임승차 문제로 인해 집중된 소수의 이익이 과도하게 대표되고 분산된 다수의 이익이 압도된다는 것이다.

이 책은 올슨 시대에 받아들여진 다음과 같은 생각에 도전했다.

그룹의 모든 사람(크기에 관계없이)이 공통 관심사를 가지고 있다면, 그들은 그것을 달성하기 위해 집단적으로 행동할 것이다. 민주주의에서 가장 큰 문제는 다수가 소수를 압제하고 착취하는 것이다.

집단 행위를 시도하는 모든 그룹의 개인이 그 그룹이 공공재를 제공하기 위해 노력하고 있다면 다른 사람들의 노력을 무임 승차할 인센티브를 가질 것이라고 주장한다. 개인은 활성 참가자에게만 혜택을 제공하는 그룹에서 "무임 승차"하지 않는다.

순수한 공공재는 비배재적(즉, 한 사람이 다른 사람이 그 재화를 소비하는 것을 합리적으로 막을 수 없음) 비경합성(한 사람의 재화 소비가 다른 사람의 소비에 영향을 미치지 않으며 그 반대의 경우도 마찬가지)인 재화이다.

따라서 참여를 유도하기 위한 선택적 인센티브가 없다면 공통의 이해관계를 가진 많은 사람들이 존재하더라도 집단행동은 일어나지 않을 것이다.

이 책은 대규모 집단이 집단 행동을 위해 조직하려고 할 때 상대적으로 높은 비용에 직면하게 되는 반면, 소규모 집단은 상대적으로 낮은 비용에 직면하게 되며, 대규모 집단의 개인은 성공적인 집단 행동의 1인당 이익을 덜 얻게 될 것이라고 언급했다.

선택적 인센티브가 없는 경우 그룹 크기가 커질수록 그룹 행동에 대한 인센티브가 줄어들므로 큰 그룹은 작은 그룹보다 공동의 이익을 위해 행동할 수 없다.

https://terms.naver.com/entry.naver?docId=778649&cid=42085&categoryId=42085

공공재 [ 公共財 , public goods ]

공공재란 사유재(private goods)에 대립되는 것으로서 사유재와는 달리 그것에 대한 소비자들의 선호가 드러나지 않기 때문에 시장 메카니즘에 의한 공급은 불가능하고 투표를 통한 의사결정의 정치적과정(political process)을 통해서만 공급될 수 있는 성질을 갖는 재화와 서비스를 말한다.

예를 들면 경찰, 국방, 소방, 공원, 도로, 교육 등은 공공재의 대표적인 것들이다.

시장이 사유재를 공급해 주는 효율적인 기구가 되는 궁극적인 이유에는 두 가지가 있는데, 하나는 사유재에는 배제원칙(exclusion principle)이 적용된다는 것이며 다른 하나는 사유재의 소비행위는 경쟁적(rival)이기 때문에 배제원칙이 효율적으로 적용될 수 있다는 것이다.

배제원칙이란 재화 또는 서비스에 대한 대가를 지불한 사람만이 그 재화 또는 서비스를 소비할 수 있으며 대가를 지불하지 않은 사람은 소비에서 배제된다는 원칙이다. 그리고 소비행위가 경쟁적이라 함은 제3자의 소비행위에의 참여가 재화의 소비로부터 얻는 편익을 감소시킨다는 것을 뜻한다.

그런데 공공재에 있어서는 이러한 두 가지 조건이 충족되지 않는다. 즉 공공재는 비배제성(non-excludability)을 특징으로 하며 공공재의 소비는 비경쟁적(non-rival)이다. 만약 어떤 재화에 대해 배제원칙이 적용되지 않거나 그 소비가 비경쟁적인 경우에, 시장은 그 재화를 공급하는 데 실패하게 된다. 따라서 경쟁시장은 공공재를 충분히 공급해 주는 데 실패하는 것이다.

공공재와 사유재 그리고 시장의 실패를 초래하는 두 조건간의 관계에 대한 지금까지의 논의는 다음 표를 통해서 정리된다.

공공재

|

소비

|

배제

|

|

|

가능

|

불가능

|

|

|

경쟁적

|

A

|

B

|

|

비경쟁적

|

C

|

D

|

이 표에서 A의 경우는 사유재의 경우로서 시장을 통한 공급이 가능하며 효율적이다. 그러나 나머지 B, C, D의 경우에는 시장의 실패가 일어난다. 그런데 만약 시장의 실패가 일어나는 모든 경우에 대해 공공재란 용어를 적용할 수 있다면 B, C, D의 경우가 모두 포함될 것이다.

그렇지만 C와 D의 경우에 대해서는 공공재란 용어의 적용을 유보하는 것이 통례이다. 물론 이러한 경우에도 정치적과정 또는 예산과정(budgetary process)이 요청된다는 점에서 B의 경우와 다를 바가 없으나, 비경쟁적 소비가 존재하는 경우에는 "효율적인 자원이용을 위한 조건"이 "소비가 경쟁적인 경우에 적용되는 조건"과 달라진다는 점에서 B의 경우와 구별되기 때문이다.

따라서 어떤 재화가 공공재냐 사유재냐 하는 것을 판가름하는 궁극적인 기준은 배제원칙의 적용여부에서 찾을 수 있는 것이다.

[네이버 지식백과] 공공재 [公共財, public goods] (경제학사전, 2011. 3. 9., 박은태)

TVA 테네시강유역개발공사

테네시강 유역 개발계획이라는 뜻으로 사용되기도 한다. 미국 남부의 종합적 개발을 위하여 설립된 공사(公社)로, 1933년 뉴딜 정책의 일환으로 연방정부에 의하여 창설되었다.

테네시강 본류와 지류에 26개의 대형 댐(노리스·포트라우든·워치바·체터누가·헬즈바·갠터즈빌·호일러·피크위크 댐 등)을 건설하여 홍수방지·전력개발·공업유치·수운(水運)·관개(灌漑)·위락(慰樂)시설 등에 도움이 되도록 하였다.

7개주에 걸쳐 벌어진 이 계획은 국토개발계획의 원형으로서 세계 최초의 대사업이었기 때문에 다른 여러 나라에 큰 영향을 끼쳤다. 이 사업으로 고질적이던 테네시강의 범람은 그치고, 내륙 수운을 위한 수운 설치로, 수심이 깊어짐에 따라 내륙운하로서의 기능이 향상되는 등 테네시강의 이용도는 높이 향상되어 1933년의 교통량 3,300만 t 마일이 20세기 말에는 수십억 t 마일로 늘었고, 이에 따른 항구·낚시터·호수 등이 생겨, 이 지역은 급격히 발전하였다.

그러나 1980년대에 들어와 발전의 효율성문제와 안전장치 결함으로 TVA는 상당부분 축소 재조정되었다. 본부는 테네시주 녹스빌에 있다.

[네이버 지식백과] 티브이에이 [TVA] (두산백과)

*********************

집적의 경제 economics of agglomeration

경쟁사 옆에 가게를 차리면 이득이 된다?

서울에는 근 100여 개의 재래시장이 있다. 이들 재래시장은 고객을 흡수할 수 있는 범주에 따라 크게 광역형 재래시장, 지역형 재래시장, 근린형 재래시장으로 구분된다.

따라서 재래시장 중에는 인근 지역 주민들을 대상으로 상권이 형성된 근린형 재래시장도 있지만, 특정 품목을 전문적으로 취급하면서 전 국민을 대상으로 형성된 광역형 재래시장도 많다.

한약재를 전문으로 취급하는 경동시장이라든가, 동대문 의류시장, 황학동 만물시장, 노량진 수산시장, 을지로의 공구상가 등이 광역형 재래시장에 해당한다. 비슷한 품목을 취급하는 가게들이 가까이에 밀집해 있는 것이다.

왜 비슷한 품목을 취급하는 가게들은 함께 모여 있을까. 사진은 노량진 수산시장.

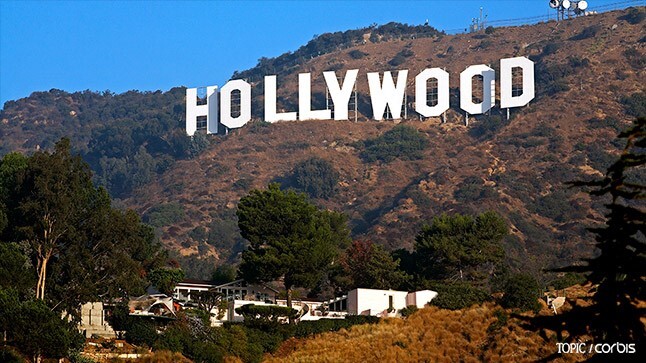

이렇게 직접적인 경쟁 관계에 놓여 있는 회사들이 바로 옆에 모여 있는 현상은 단지 국내에서만 목격되는 것은 아니다. 해외에서도 특정 산업을 대표하는 회사들이 군집하여 명성을 얻게 된 곳들이 많다. 명품의 1번지 밀라노라든가 영화 제작업체가 몰려 있는 할리우드, 소프트웨어 회사들이 몰려 있는 실리콘밸리 역시 여기에 해당한다.

우리는 이러한 풍경 속에서 한 가지 의구심을 갖게 된다. 왜 비슷한 품목을 취급하는 가게들이 함께 모여 있을까 하는 점이다. 경쟁이 더 치열해져서 오히려 수익성이 떨어질 수 있는데도 말이다.

경제학에서는 이처럼 유사한 업종의 가게들이 함께 모여 있는 이유를 집적의 경제(agglomeration economics)로 설명한다.

집적의 경제란 기업 내지 가게들이 서로 인접한 거리에 입지하여 얻게 되는 이익을 말한다. 특히 집적의 경제로 인한 이익은 해당 회사뿐만 아니라 일반 소비자, 해당 회사에서 근무하는 근로자 그리고 경쟁회사 등에게도 모두 유발되는 특성을 갖고 있다.

그렇다면 유사한 업종의 가게들이 서로 인접해 있으면서 얻게 되는 경제적 이득은 무엇일까?

집적의 경제로 인한 이득 - 기업

먼저 해당 제조회사의 입장에서 얻게 되는 이익부터 살펴보자. 비슷한 품목을 취급하는 가게들이 함께 모여 있을 때 얻게 되는 가장 큰 이익은 생산비용의 절감이다.

오늘날에는 하나의 완성품을 만들어내기 위해서는 수많은 부품 내지 소재들이 필요할 때가 많다. 이들 부품 내지 소재들을 흔히 중간재라고 한다.

제품 제조 과정이 나날이 복잡다단해지면서 노동, 토지, 자본 못지않게 이러한 중간재들을 얼마나 쉽게 조달할 수 있느냐가 기업 입지를 정하는 데 있어 중요한 고려 요인이 되고 있다.

기업들이 한 곳에 모여 있을 경우 바로 이러한 중간재를 저렴한 비용으로 쉽게 조달할 수 있다는 장점을 갖게 된다.

여러 의류회사들이 모여 있는 곳에서 단추공장을 운영한다면, 대량생산이 가능해져 제작비용이 줄어든다. <출처: gettyimage>

예를 들어, 옷을 만드는 데 필요한 단추나 옷감 등을 제공하는 회사들이 있다고 가정해보자.

단추와 옷감은 옷을 만드는 데 필요한 일종의 중간재에 해당한다. 단추와 옷감은 의류 제조회사에서 제작하는 옷의 특성에 따라 그때그때 다양한 형태와 색깔로 제작되어야 한다.

때문에 한 단추를 대량생산하기란 쉽지 않다. 유행이나 계절에 따라 이전과는 전혀 다른 옷들을 만들어야 하기 때문에 이러한 옷에 부착되는 단추 또한 그때그때 전혀 다른 형태로 제작되어야 한다.

예를 들어, 네모 모양의 푸른색 단추를 제작하다가 곧이어 작은 원형의 흰색 단추가 필요하게 되는 것이다.

따라서 특정 중간재를 무턱대고 많이 만들어 놓았다간 큰 낭패를 볼 수 있으므로 필요할 때마다 소량으로 생산해야만 하는 상황에 놓이게 된다. 당연히 그 과정에서 제품 단위당 제작비용이 높아진다.

하지만 소량생산으로 인한 생산비용 증가의 문제점은 관련 분야의 사람들끼리 모여 집적하게 되면 쉽게 해결할 수 있다. 집적을 할 경우, 생산규모를 크게 하여 생산단가를 줄일 수 있기 때문이다. 외딴 지역에서 혼자 단추공장을 운영하는 공장 주인이 있다면 이 사람은 인근에 있는 몇몇 의류회사의 주문에 의존해서 단추를 생산하게 된다.

하지만 여러 의류회사들이 모여 있는 곳에서 단추공장을 운영한다면 지금 당장은 해당 단추를 찾는 사람이 없다 하더라도 나중에 또 다른 의류회사에서 해당 단추를 원할 수 있기 때문에 대량생산이 가능해진다. 따라서 자연히 제작비용도 줄어들 뿐만 아니라 재고를 처분할 가능성도 높아진다.

집적으로 인한 이득은 중간재를 공급하는 업체에서만 유발되는 것은 아니며, 이를 납품받는 업체에서도 유발된다.

즉, 단추공장에만 국한된 것이 아니라 단추를 납품받는 의류업체들에게도 유발된다. 그때그때 자신들의 요구에 따라 상이한 형태의 중간재를 납품받아야 하는 회사들의 경우, 중간재를 공급하는 회사들과의 긴밀한 의견 교류가 필요하다.

왜냐하면 표준화된 제품을 구입하는 것이 아니라 자신들만을 위한 제품을 요구해야 하는 경우가 더욱 많기 때문이다. 때문에 중간재 생산 기업과 직접 면담할 시간(face to face time)이 주기적으로 필요하다. 직접 관계자들과 의견을 주고받고, 자신들의 요구사항을 명확히 전달하여, 이에 부합하는 중간재를 납품받기 위해서는 면담시간이 필요한데, 중간재 생산회사가 집적된 곳에 회사가 위치한다면 이러한 시간비용을 절감할 수 있는 효과를 거둘 수 있다.

또한 중간재 납품업체를 쉽게 변경할 수 있다는 장점도 갖는다. 기존 중간재 납품업체가 자신들의 요구에 부응하는 결과물을 만들어내지 못할 경우 새로운 거래처를 찾아야 한다. 이 경우에도 집적된 장소에서 회사를 운영하는 사람들은 쉽게 다른 회사를 물색할 수 있기 때문에 거래처 변경비용이 절감되는 효과를 거둘 수 있다.

집적의 경제로 인한 이득 - 노동자

집적의 경제로 인한 이익은 노동자들에게도 유발된다. 특정 산업분야가 집적된 곳에서 근무하는 근로자들의 경우에는 이직하기가 쉽기 때문이다. 산업의 특성상 프로젝트 단위별로 사람을 채용하는 경향이 있는 산업이 있다.

대표적인 분야가 컴퓨터 소프트웨어 분야라 할 수 있다. 2~3년에 걸쳐 수행해야 할 대규모 프로그램 개발 프로젝트를 수주한 벤처기업의 경우에는 관련 업무를 수행하기 위한 기간 동안은 프로그래머를 추가로 고용할 것이다. 물론 해당 프로젝트가 완료되면 다시 적정 고용 수준으로 조정해야 할 것이다.

이와 유사한 산업 분야에서 근무하는 근로자의 경우에는 상대적으로 집적된 장소에서 자신들의 일자리를 찾기 위해 노력하는

********************* 왜냐하면 집적된 장소에서는 해당 회사의 프로젝트가 끝난 뒤에도 인근에서 다시 새로운 일자리를 찾을 가능성이 높기 때문이다. 유사한 업무를 수행하는 회사들이 즐비한 곳에서 근무하면 비슷한 업무를 수행하는 다른 회사의 정보 등을 쉽게 얻을 수 있을 뿐만 아니라 유사 회사 관계자들로 하여금 자신의 존재를 자연스럽게 알릴 기회를 얻을 수 있다. 따라서 특정 프로젝트가 끝날 무렵이 되면 인근의 다른 회사들 중 어느 회사에서 내가 할 수 있는 신규 프로젝트가 있는지를 쉽게 탐색할 수 있다. 다시 말해 특정 산업이 집적된 장소에서 근무하는 근로자는 이직에 대한 정보와 이직의 기회를 보다 많이 갖는다는 장점이 있다.

특정 산업이 집적된 장소에서 근무하는 근로자는 유관 분야의 이직 정보를 보다 많이 가질 수 있는 기회가 있다. 사진은 판교테크노밸리.

집적으로 인해 근로자가 유관 분야로 쉽게 이직할 수 있게 되면, 해당 근로자를 고용하는 회사에게도 이익이 된다.

회사의 경우에는 특정 프로젝트를 수행하기 위해 필요한 인력을 확보하는 방법이 크게 두 가지이다. 하나는 외부에서 해당 프로젝트를 수행하기에 적합한 인력을 충원하는 것이다.

하지만 이 과정에서는 해당 인재가 어디에 있는지를 찾아 선별하는 과정에서 비용이 유발된다. 이러한 상황에서 집적된 곳에 회사가 위치할 경우 해당 분야에 필요한 인재가 어디 있는지 인근 회사로부터 자문을 구하거나 추천을 받기가 훨씬 쉬워지기 때문에, 인력 충원에 필요한 비용이 크게 절감된다.

물론 집적을 하게 되면 인재 채용 과정에서 유발되는 비용이 항상 낮아지는 것만은 아니다. 예를 들어, 특정 분야의 인재에 대한 수요가 크게 높아질 경우 주변의 비슷한 회사들 간에 경쟁이 생기고 해당 인재에 대한 몸값이 올라가 더 높은 비용을 지불해야 하는 경우도 발생한다.

하지만 이 역시 특정 지역에 유사한 회사들이 모여 있는 집적 수준이 훨씬 높아지면 해결할 수 있다. 집적 수준이 한층 높아져 인재 풀이 더욱 많아지거나 다른 대안을 찾을 가능성이 더욱 높아질 경우 비용을 절감할 수 있는 또 다른 방법을 모색할 수 있기 때문이다.

집적의 경제로 인한 이득 - 고객

비슷한 업종이 모여 있을 때 이득을 보는 경제 주체 중 하나로 고객을 빼놓을 수 없다. 특정 품목을 취급하는 가게들이 여기 저기 흩어져 있을 경우, 고객들은 여러 가게에서 상품을 비교하기 위해서 먼 거리를 이동해야 한다.

하지만 유사한 품목을 취급하는 가게들이 몰려 있는 지역에 가면 굳이 발품을 많이 팔지 않고서도 편하게 여러 상품을 비교할 수 있다는 장점이 있다. 이러한 이유로 우리는 전자제품을 사려고 할 때는 용산전자상가로, 의류를 사려고 할 때는 동대문의류상가로 향하는 것이다.

결국 특정 품목을 전문으로 취급하는 집적된 장소는 관련 고객의 방문 횟수가 더욱 증가하게 되어, 해당 지역에 입점한 회사들에게도 다시 이익으로 작용한다.

이밖에도 비슷한 업종이 함께 모여 있으면, 해당 산업 분야에 대한 다양한 정보 습득, 아이디어 공유, 해당 지역에 입점한 기업이라는 후광효과 등의 측면에 있어

********************* 모일수록 이득이다 이제까지 살펴본 바와 같이 여러 경제적 유인으로 인해 현재 많은 국가에서 특정 산업과 관련된 회사들이 집중적으로 모여 있는 현상들이 목격되고 있다. 영화산업의 메카라 불리는 할리우드 역시 이러한 범주에 해당한다. 영화에 필요한 다양한 중간재라 할 수 있는 영화 소품, 영화 편집 및 특수효과 제작회사들의 경우에는 영화사들이 모여 있는 할리우드에 회사를 차려야 한다. 이 경우 특정 영화만을 위한 중간재를 생산한 뒤에도 이를 또 다른 영화에 제공할 수 있다는 장점이 있기 때문이다. 로마시대를 배경으로 한 영화에 소품 제공자로 참여한 소품회사의 입장에서는 해당 영화가 마무리되면 그 많은 소품들은 무용지물이 될 수 있다. 하지만 할리우드에서는 언젠가 또 다른 영화사에서 로마시대를 배경으로 한 영화를 제작할 것이기 때문에 결코 이 소품들을 버릴 필요가 없다.

영화사, 소품회사, 특수효과 제작회사, 스태프, 배우들은 모두 각자의 이익이 있기 때문에 할리우드로 모인다.

영화사 입장에서도 할리우드를 선택해야 한다. 다른 지역에서 영화를 제작할 경우 영화 관련 소품을 얻기 위해 높은 비용을 지불해야 한다. 하지만 할리우드에서 영화를 제작하면 이전에 유사한 영화에 사용되었던 소품을 쉽게 구할 수 있기 때문에 상대적으로 저렴한 비용으로 영화를 제작할 수 있다.

이는 비단 소품에만 해당되는 것이 아니다. 기타 영화 관련 인력과 인프라도 손쉽게 구축할 수 있다. 영화산업 종사자들의 선택도 할리우드여야 한다. 그것은 한 영화에 스태프로 참여한 이후 또 다른 영화에 스태프로 참여할 수 있는 기회를 손쉽게 얻을 수 있는 가장 최적화된 공간이 바로 할리우드이기 때문이다.

단역 배우 내지 무명 배우들 역시 또 다른 영화 출연의 기회를 잡기 위해서는 영화가 항시 제작되고 있는 할리우드에 거주하는 것이 좋을 것이다. 할리우드는 영화를 좋아하는 일반 소비자들에게도 영화 관련해서 반드시 찾아가봐야 하는 곳 중 하나가 되었다.

이처럼 집적으로 인한 이익은 해당 산업에 종사하는 회사뿐만 아니라 거래처, 경쟁회사, 소비자 등에게도 다양한 이익을 유발하고 있다.

특히 이러한 집적으로 인한 이익은 앞서 예를 들은 단추와 같은 전통적인 산업뿐만 아니라 최첨단 산업에서도 흔히 목격된다. 최첨단 산업은 기술발달의 속도가 빠른 분야이기 때문에 급변하는 혁신적 제품 속에 필요한 중간재가 그때그때 달라지는 경우가 많다.

따라서 중간재를 앞서와 같이 원활히 공급받을 수 있는 방법 중 하나가 바로 함께 모여 있는 것이다. 이상에서 열거한 일련의 이유들을 통해서 우리는 경쟁사 바로 옆에 회사를 차리는 사람들이 결코 어리석은 판단이 아니라 다양한 경제적 이익을 고려한 전략적인 판단이었음을 이해할 수 있다.

[네이버 지식백과] 집적의 경제 - 경쟁사 옆에 가게를 차리면 이득이 된다? (의식주 경제학, 박정호)

빈곤의 덫 [ poverty trap ]

사회적 구호의 대상자인 저수입가족들이 임금의 증가로 인하여 그 혜택의 기회를 상실함으로써 전체적으로 개인, 가족의 생활이 악화되는 상황을 말한다.

이들이 지불해야 할 보험료와 소득세, 사회보장 혜택의 상실이라는 사실 때문에 실질적으로는 소득이 적을 수도 있다. 빈곤의 덫은 수입에 따른 사회보장제도가 있는 상황에서는 불가피한 것이다.

이와 유사한 상황으로, 높은 임금을 받는 직업을 가진 여성이 남편이 없을 경우에 자녀를 양육하는 데 드는 비용 때문에 소득에서 위협을 받는다면 빈곤의 덫에 빠지게 되는 경우가 있다.

이때 파트타임 직업을 구하거나 직업을 포기함으로써 자녀를 양육할 수도 있지만, 연금이나 직업적 경력이 가져다 주는 직업적인 혜택을 상실하게 될 것이다.

[네이버 지식백과] 빈곤의 덫 [poverty trap] (사회학사전, 2000. 10. 30., 고영복)

조정실패 [ 調整失敗 , coordination failure ]

개별 경제주체의 행동을 합리적으로 조정하면 모두에게 나은 결과를 가져올 수 있음에도 우월한 결과를 가져오는 전략을 집단적으로 선택할 사적 이윤동기가 없어 열등한 결과에 머무르는 상태를 말한다.

즉 모든 기업이 A에서 B로 옮아가면 이익이 됨에도 불구하고 사적 이윤동기에 맡겨두면 B로 옮아가지 못하는 현상을 말한다.

총수요외부성이나 규모의 경제가 존재하는 경우에는 경제의 거시균형이 두 개 이상 존재할 수 있다. 그 한 예가 고소득균형과 저소득균형의 두 가지로 정해지는 경우이다.

아니면 저소득균형을 찾아가느냐 하는 것이 확률적 요인에 의해 정해지는 경우가 많다.

그런데 경제가 저소득균형에 도달했을 때 외부에서 어떤 자극을 가하면 고소득균형으로 옮겨갈 수 있음에도 불구하고 시장 스스로는 그러한 자극을 만들어 낼 수 없는 경우가 있다. 이를 조정실패라고 한다.

어떤 경제활동이 외부효과를 지니면 조정실패가 일어날 수 있다. 예를 들어 시장에 참가하는 기업이 많을수록 시장이 더 잘 작동하는 경우가 있다. 이 경우 시장참여자가 많을수록 시장이 더 잘 움직여 모든 참가자에게 도움이 됨에도 불구하고 개별기업에게 있어서는 그것이 외부효과에 불과하므로 그러한 사정을 고려에 넣어 행동할 유인을 갖지 않게 된다.

다른 기업의 시장진입을 도와주면 자기에게도 유익한 결과를 가져올 수 있음에도 불구하고 그렇게 하려는 생각을 갖지 못하게 되는 것이다. 즉, 고소득균형으로 갈수 있음에도 불구하고 저소득균형을 벗어나지 못하게 된다.

어떤 생산활동이 산업전체로서 규모에 대한 수익증가의 특징을 지니는 경우에도 조정실패가 일어날 수 있다. 산업전체의 생산활동이 규모에 대한 수익증가의 특징(*블로그 주인백; 산업전체의 생산활동 규모가 커진다면 수익이 증가할 것이라는 의미같음)을 지닌다면 그 산업의 수요가 클수록 평균생산비가 저렴해진다. 이 경우 산업전체의 수요를 확대하는 조치를 취할 수 있으면 그 산업에 참여하는 기업 모두가 혜택을 볼 수 있다. 그러나 개별기업으로서는 그러한 조치를 취할 유인을 적게 갖는다.

특정기업이 그런 조치를 취할 때 다른 기업이 따라하지 않는다면 비용은 많이 지불하면서 돌아오는 혜택은 극히 미미한 상태가 되어 손해가 될 것이기 때문이다. 그러므로 이 때에도 고소득균형으로 갈 수 있음에도 불구하고 저소득균형에서 헤어나지 못하는 상황이 전개된다.

신케인즈경제학(new Keynesian economics)은 거시경제불균형의 근본적인 원인을 조정실패와 관련된 문제에서 찾고 있다.

예를 들어 통화량의 축소나 해외수출 수요가 위축되는 등 외생적인 요인으로 총수요가 감소하고 생산과 고용이 위축되는 경우 상품가격이나 임금이 신축적으로 하락하지 않아 불황이 심화된다는 것이다. 이때 모든 기업이 가격을 인하하여 수요가 회복되면 모두에게 이익이 됨에도 불구하고 그러지 못하는 것이 조정실패의 대표적인 예이다.

다른 기업이 움직이지 않는다는 기대 하에서 특정 기업이 가격을 인하하고 생산량을 확대할 인센티브가 없기 때문에 분권화된 경제체제에서 경제주체들이 그들의 개별적인 행동을 성공적으로 조정하지 못하게 되는 것이다.

한 기업의 전략선택이 다른 기업의 전략선택에 의존하는 전략적 상호보완성이 있음에도 집단적으로 일어나는 우월한 전략을 선택할 유인이 결여되어 일어나는 현상인 것이다.

따라서 신케인즈경제학은 신고전 거시경제학의 제안대로 조정실패의 원인을 제거하는 유인체계를 구축하는 것이 매우 어렵고 가격과 임금인하를 통하여 수요를 확대하는데 장기간이 소요되므로 정부가 재정 확대, 조세감면 등의 경기대책을 통하여 총수요를 확대함으로써 시장의 조정실패를 치유해야 한다고 주장하는 것이다.

[네이버 지식백과] 조정실패 [調整失敗, coordination failure] (경제학사전, 2011. 3. 9., 박은태)

파레토 최적

최선의 선택일까?

일반균형을 증명한 왈라스가 1893년 은퇴함에 따라 그의 교수직은 이태리 귀족 출신인 파레토(Vilfredo Pareto)가 승계했다. 왈라스와 파레토는 그리 친근한 사이는 아니었으나 이들의 명성은 영원히 ‘로잔학파(Lausanne School)’로 남아 있다.

왈라스와 마찬가지로 파레토도 경제학에 늦게 입문했다. 1848년에 태어난 파레토는 공학을 공부한 이후에 사업가로서도 성공했고, 그 이후 잠시 정치에도 입문한 이후에 경제학에 관심을 갖게 되었다.

부유한 배경에도 불구하고 파레토는 급진적인 경향이 있었으며 귀족 계급의 권력에 항거하기도 했다. 그렇다고 파레토가 귀족주의나 자본가를 축출하려는 마르크스주의를 신봉한 것은 아니다.

왈라스가 다루지 못했던 부분을 규명하기 시작

1906년 파레토는 그의 저서 [정치경제 교본(Mannual of Political Economy)]을 간행하면서 왈라스가 다루지 못했던 부분을 규명하기 시작했다. 그는 어떻게 소비자의 욕구와 노동 및 원자재의 공급이 가격체계를 통하여 조화되는지를 탐구하기 시작했다.

파레토는 시장전체의 균형을 가져 오는 가격 세트의 존속가능성을 탐구한 왈라스 이상의 심도 있는 분석을 시도한 것이다. 왈라스의 일반균형 체제가 만족된 상태에서도 배분 결과에 따라 어떤 사람의 효용은 다른 사람에 비해서 더 좋아질 수 있다.

이러한 경우에 어떤 경제적 배분결과가 더 바람직스러운지 또는 선호할 수 있는지를 누가 어떻게 결정할 수 있을까 하는 문제가 발생한다. 독재체제가 아니라면 어느 결과를 선택해야 할지에 대한 의견이 다양할 수 있을 것이다.

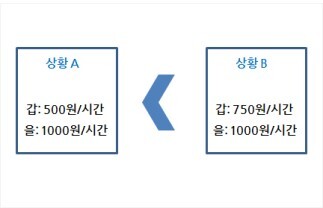

파레토에 의하면 을에게는 손해가 되지 않으면서 갑이 250원을 더 받을 수 있는 상황B가 상황A보다 우월하다.

벤담(Jeremy Bentham)과 같은 영국의 공리주의 철학자들은 이러한 난제에 대한 해답을 제시했다. 벤담의 ‘행위의 쾌락계산법(hedonistic calculus)’에 의하면 각 개인의 효용은 동등하게 합산된다.

즉 각 개인의 효용을 산술적으로 합한 것이 사회전체의 효용이다. 정부의 책무는 사회 전체 효용의 극대화이다. 이는 합리적인 생각으로 들리나 현실적으로는 다음과 같은 두 가지 문제에 직면하게 된다.

어떻게 효용을 측정할 것이냐의 문제이다. 설령 효용을 측정할 수 있다 해도 또 다른 문제는 없을까? 어떤 사람은 낙관적이고 쾌활한데 반해서 어떤 사람은 우울하고 비관적이다. 그렇다면 사회전체의 효용을 극대화하기 위해서는 쾌활하고 낙관적인 사람에게 돈을 주어야 할 것이다. 왜냐하면 낙관적인 사람이 더 많은 행복을 만들어 낼 수 있을 터이니 말이다. 그렇다면 이러한 방법이 과연 정의로운가?

파레토는 이렇게 복잡하게 얽힌 문제에서 벗어날 수 있는 해결책을 제시했다. 만약 A라는 상황과 B라는 상황을 비교하는 경우에 A의 상황에서 B의 상황으로 바뀌었을 때 아무도 나빠지지 않고 적어도 한 사람 이상은 좋아진다면 B의 상황을 A의 상황보다 선호한다는 점에 대해서는 모두가 동의할 것으로 파레토는 간주했다.

예를 들어 보자. A의 상황은 갑이 시간 당 500원을 받고 을은 시간 당 1,000원을 받는 경우이다. B의 상황은 갑이 시간 당 750원을 받고 을은 시간 당 1,000원을 받는 경우이다. 파레토에 의하면 상황 B는 상황 A보다 우월하다. 왜냐하면 을에게는 손해 없이 갑은 250원이나 더 받기 때문이다.

근대 경제학자들은 상황 A에서 상황 B로의 전환을 파레토 개선(Pareto improvement)이라 하고, 더 이상 파레토 개선의 여지가 없는 결과를 파레토 효율적(Pareto-efficient) 또는 파레토 최적(Pareto optimal)이라고 한다.

즉 파레토 최적은 다른 사람이 불리해지지 않고는 어느 누구도 유리해질 수 없는 상황을 의미한다. 위의 예에서 갑은 시간 당 800원을 받는 반면에 을은 975원을 받는 경우를 C의 상황이라고 하자. 상황 C는 상황 B에 비해 갑은 50원을 더 받으므로 갑에게는 유리한 상황인 반면에 을은 25원을 덜 받으므로 불리한 상황에 처하게 된다. 따라서 상황 B에서 상황 C로의 이동은 파레토 개선이 아니다.

파레토 최적은 최선의 선택인가?

파레토 최적은 만족스러운 경제적 결과를 성취하기 위한 최소한의 기준으로 간주될 수 있다. 파레토 최적은 서로에게 유리한 결과를 가져오는 선택의 기회를 포기하지 않는다는 점에서는 확실히 긍정적인 상태이지만 그 이상의 문제를 해결하지는 못한다.

예를 들어 파레토 최적인 결과가 유일한 것은 아니다. 앞의 예에서 갑이 시간 당 500원을 받고 을은 시간 당 1,000원을 받는 상황에서 갑과 을 모두의 임금이 인상되면 이는 파레토 개선이다.

그러나 만약 갑은 100원이 인상되고 을은 10원이 인상되는 상황과 갑은 10원 인상되고 을이 100원 인상되는 상황 가운데 어느 것을 선택해야 하는지에 대해서는 파레토 최적은 그 답을 제시하지 못한다.

*********************

파레토 최적은 또 다른 한계점을 내포하고 있다. 만약 빌 게이츠가 세계 전체 부의 99%를 소유하고 나머지 사람들이 1%를 소유하고 있는 상황이 있다면 이것은 파레토 최적일 수 있다.

이 상황에서 빌 게이츠가 자신의 재산에서 100 달러를 노숙자에게 주었다면 적어도 빌 게이츠는 100 달러의 손실을 보았으므로 이러한 재분배는 파레토 개선이라고 할 수 없다.

즉 파레토 기준은 분배의 형평성 문제를 다루는데 실패한 것이다. 이에 따라 진보적 경제학자들은 파레토 기준을 정책으로 실행하는 것에 대해 회의적이다. 인도 출신의 경제학자로 노벨 경제학상을 수상한 하버드 대학교의 센(Amartya Sen)교수는 다음과 같이 언급했다.

“부유층의 쾌락을 줄이지 않고는 굶주린 사람들의 삶이 개선될 수가 없는 상태에서는 몇 사람은 호사스러움의 극치 속에서 살고 나머지 사람들은 가난에 찌들어 사는 세상도 파레토 효율적이다. 한 마디로 얘기한다면 완전히 혐오스러운 상태라 할지라도 그 사회나 경제는 파레토 최적이다.”

만약 한 사람이 세계 전체 부의 99%를 소유하고 나머지 사람들이 1%를 소유하고 있다면 이러한 상황도 파레토 최적일 수 있다. <출처: Wikipedia>

그러나 파레토 효율성은 내재된 단점에도 불구하고 유용한 개념으로 간주될 수 있다. 다음의 경우를 살펴보자. A의 상황은 갑이 시간 당 500원을 받고 을은 시간 당 1,000원을 받는다. B의 상황은 갑이 시간 당 750원을 받고 을은 시간 당 1,000원을 받는 경우이다.

이제 갑과 을은 함께 모여 상황 A에서 상황 B로의 전환에 대해 협의하기 시작했다. 만약 을이 이기적인 사람이라면 을은 자신에게는 아무런 이익도 없는 상황 전환에 대해 별로 마음내켜하지 않는다.

그러나 갑은 250원이나 더 받을 수 있으므로 상황 전환이 절실하다. 이에 따라 갑이 을에게 자신이 더 받는 250원 중에서 100원을 떼서 주기로 제안한다면 을은 이러한 제안을 받아들여 상황 B로 전환하는데 동의할 것이다.

자유시장의 최대의 장점은 바로 이렇게 상호 이익이 되는 거래가 성립할 수 있도록 작용한다는 점이다. 실제로 파레토 이후에 애로(Kenneth J. Arrow)나 드브뢰(Gerald Debreu) 같은 경제학자들은 시장이 상호 이익이 되는 거래를 가능하게 만든다는 점을 이론적으로 증명했다.

즉 이들은 모든 자유로운 시장의 결과인 일반균형이 파레토 최적이라는 점을 정교한 수학적 모델을 통하여 증명했다. 이러한 주장을 ‘후생경제학의 제1정리(the first theorem of welfare economics)’라고 한다. 수학적 증명은 매우 난해하므로 이를 다음과 같이 직관적으로 설명해 보자.

경쟁적인 시장에서 형성된 균형가격은 파레토 효율성을 보장한다

나는 6개의 사과를 가지고 있고 상대방은 6개의 오렌지를 가지고 있다(최초의 부존점). 두 사람 모두 과일을 좋아한다. 상대방은 사과로부터 얻는 만족도가 오렌지로부터 얻는 만족도의 2배이고, 나는 사과와 오렌지에서 얻는 만족도가 동일하다. 상대방이 자신이 보유한 오렌지를 내가 보유한 사과와 교환하기를 원한다.

이 때 문제는 몇 개를 교환하느냐이다. 나에게 소비에 있어서 사과나 오렌지는 차이가 없으므로 상대방이 6개의 오렌지를 사과로 교환하자고 제안하면 내 효용은 전과 동일한 반면에 상대방의 만족도는 2배로 증가한다. 이 경우 상대방이 제안한 교환은 파레토 개선을 가져온다.

나는 대안으로 내가 보유한 사과 가운데 3개를 상대방의 오렌지 6개와 교환하자고 제안한다. 이러한 경우에 상대방은 교환 이전의 효용 수준을 그대로 유지하지만 나의 효용수준은 종전에 비해 1.5배 증가한다. 나의 제안도 파레토 개선을 가져온다. 이러한 교환으로 파레토 개선은 가능하지만 첫 번째 상대방의 제안은 내가 거부할 수 있고, 두 번째 나의 제안은 상대방이 거부할 수도 있다.

이제 우리 두 사람이 사는 동네에 농산물 직거래장이 있고, 그 곳에서 형성된 가격은 사과가 1,500원이고 오렌지가 1,000원이다. 시장의 균형가격 형성이 두 사람의 거래에 어떠한 변화를 가져올까? 상대방이 자신이 보유한 6개의 오렌지를 시장에서 팔면 6,000원의 수입을 얻고, 이 수입으로 사과를 사면 4개를 살 수 있다. 4개의 사과는 8단위의 효용을 얻게 되는 셈이고, 1단위의 효용을 1,000원으로 책정하면 8,000원에 해당하는 효용을 얻는다.

만약 상대방이 교환에 응하지 않고 자신이 보유한 6개의 오렌지를 소비했다면 이는 6,000원의 효용에 해당되므로 상대방은 교환을 통하여 2,000원에 해당하는 효용을 더 얻게 된 것이다. 나는 보유한 6개의 사과 가운데 4개의 사과를 6개의 오렌지와 교환했으므로 내가 소비할 수 있는 과일은 2개의 사과와 6개의 오렌지이다. 나에게 사과와 오렌지는 무차별하므로 내가 얻는 효용은 8단위이고, 돈으로 환산한다면 8,000원이다. 이러한 효용 수준은 내가 교환에 응하지 않고 보유한 6개의 사과를 소비했을 경우에 얻는 효용수준 6단위보다 높다.

결국 경쟁적인 시장에서 형성된 균형가격이 파레토 효율성을 보장한 것이다. 근본적 시장주의자들은 이러한 주장을 자유시장이야 말로 어떤 다른 형태의 체제보다 우수함을 보여주는 이론적 근거라고 간주하고 정부 간섭의 부당성을 역설한다.

그러나 이것은 다소 확대 해석된 것이다. 위의 이론이 주장하는 것은 특정한 전제 하에서 시장이 최소한의 효율성을 보장한다는 점이다. 특정한 전제가 성립되지 않는 경우에 발생하는 시장 실패(market failure)에 대해서는 이미 많은 경제학자들에 의해 지적되어 왔다.

참고문헌 : John Cassidy, [How Markets Fail], (FSG, 2009).

[네이버 지식백과] 파레토 최적 - 최선의 선택일까? (경제학 주요개념, 김철환)

약속의 문제

[ 約束~ 問題 , Commitment Problems ]

어떤 경제주체가 추후에 자신의 물질적 이익과 일치하지 않는 방식으로 행동하는 것을 약속(commitments)함으로써 자신에게 더 좋은 선택이 이루어지도록 할 수 있는 경제 문제를 말한다.

예를 들면 어떤 기업이 특정한 일련의 행동을 약속함으로써 그 기업과 실제 또는 잠재적 경쟁자간의 경쟁의 본질에 주요한 영향을 미치는 현상을 말한다.

기업간, 국가간 등 중요한 경제주체간의 전략적 상호작용에 있어서는 약속(commitments)이 매우 중요한 역할을 한다는 것이다. 일정한 경제 주체의 이러한 약속이 경쟁상대가 의사결정을 하기 전에 만들어져 공개되는 경우 특별 한 전략적 가치를 가진다.

예를 들어 지배기업 A사와 소규모 경쟁자인 B사간의 광고경쟁의 예를 들어보자. 동시에 움직이는(simultaneous) 게임에서는 유일한 Nash 균형이 A : B= (저비용광고, 고비용광고)가 되나 A사가 고비용광고 전략을 commit 하는 경우 B사는 저비용광고를 선택하게 되고 A사는 2원의 추가 이익을 받게 된다.

이 경우 이러한 약속(commitments)이 전략적 가치를 가지려면 약속이 가시적이고 공개적으로 표명(visible and comprehensible)되어야 하고 위반의 비용이 너무 커서 약속을 되돌릴 수 없도록 하는(irreversible) 방법으로 이루어져야 한다.

광고경쟁의 payoffs

|

구분

|

A사

|

||

|

고비용광고

|

저비용광고

|

||

|

B사

|

고비용광고

|

(3, 8)

|

(5, 10)

|

|

저비용광고

|

(4, 12)

|

(4.5, 13)

|

|

|

articulate

|

분명하게 말하다

|

|

respiratory tract infection

|

호흡기 감염

|

|

curtail

|

축소를 하다

|

|

ubiquitous feature

|

어디서나 볼 수 있는 특징

|

|

overprescription

|

과다 처방

|

|

by way of contrast

|

반대로

|

|

suboptimal

|

차선의

|

|

cognizant

|

인지하고 있는

|

|

under provide

|

제공이 안 되어

|

|

internalizing

|

내면화

|

|

federally owned corporation

|

연방 소유 기업

|

|

hydroelectric dams

|

수력발전소

|

|

navigation canals

|

항행 수로

|

|

overwhelmingly

|

압도적으로

|

|

trajectories

|

궤적

|

|

in the agricultural sector cease

|

농업부문에서는 중단하다.

|

|

county

|

자치주

|

|

economics of agglomeration

|

집적 경제

|

|

spatial returns

|

공간적 이익

|

|

spurred manufacturing growth

|

제조업 성장을 촉진하다

|

|

straightforward

|

직설적인

|

|

hence

|

이런 이유로

|

|

whereby

|

그렇게 해서

|

|

explicitly

|

노골적으로

|

|

offshoring

|

해외 파견의

|

|

draining the public schools of valuable resources

|

공립학교의 귀중한 자원을 고갈시키다.

|

|

coordination game model

|

조정 게임 모델

|

|

vice versa

|

반대로

|

|

unduly influence

|

부당한 영향

|

|

breakthrough

|

돌파구를 열다

|

|

better off coordinating than

|

보다 더 잘 조율된

|

|

payoffs

|

보상금

|

|

European economic integration

|

유럽 경제 통합

|

|

analogous regulation

|

유사 규정

|

|

a standardized set of ports for connecting peripherals

|

주변 장치를 연결하기 위한 표준화된 포트 세트

|

|

terrible social conventions

|

끔찍한 사회 관습

|

|

genital mutilation

|

생식기 절단

|

|

ulceration

|

궤양

|

|

paralysis

|

마비

|

|

gangrene

|

괴저

|

|

mortification

|

굴욕

|

|

limbs

|

팔다리

|

|

nobility

|

고귀한

|

|

physically cruel

|

육체적으로 잔인한.

|

|

deleterious

|

해로운

|

|

entrenched

|

굳건히 자리잡은

|

|

conquerors

|

정복자

|

|

unilaterally

|

일방적으로

|

|

commitment

|

약속

|

|

expropriation

|

수용

|

|

intermittent attempt

|

간헐적 시도

|

|

settlement

|

합의

|

|

decommissioning

|

해체

|

|

stumbling block

|

걸림돌

|

|

concessions

|

양보

|

|

renege on

|

을 어기다.

|

|

disarm

|

무장해제를 하다

|

|

preemptive conflict

|

선제적 충돌

|

|

consolidate control

|

통제를 강화하다

|

*********************